子羊の命を救ったカビ革命

フランスでは1人あたり年間30kg近く消費しているといわれており、欧米の食文化を支える重要な乳製品、チーズ。日本でもバターやヨーグルトとならび、スーパーやコンビニで一般的に扱われる馴染みのある食べ物だ。しかし、このようなチーズの大量生産・安定供給はとある菌の発見がなければ成り立っていなかったかもしれない。

発酵食品の誕生は「ほっといたら偶然できた」というものがとても多い。チーズも例外ではなく、とあるアラビア系の商人が子羊の胃袋でできた水筒に山羊のミルクを入れて持ち歩いていたところ、中のミルクが固まっていたことがその誕生の瞬間だったとか。

これを科学的に見てみると、牛や山羊のミルクに含まれるタンパク質がある酵素のはたらきにより固まったわけだが、この酵素が「レンネット」と呼ばれる、生まれたての子牛や子羊の胃袋で分泌される消化液に多く含まれるものだった。胃袋でできた水筒から染み出したこの酵素が中のミルクをチーズへと変化させたというわけである。

しかし、かつてこのレンネットを取り出すには子牛・子羊を屠殺して胃袋から直接抽出するしか手法がなかった。チーズは「最古の加工食品」とも言われ、紀元前5500年頃のチーズづくりのための道具が発見されていたり、紀元前3000年ごろにはエジプトで酪農が行われていた記録があったりと、古くから私たちの生活に関わってきたことがうかがえる。これをふまえると、相当数の子羊たちがチーズ生産のために利用されてきたのだろう。

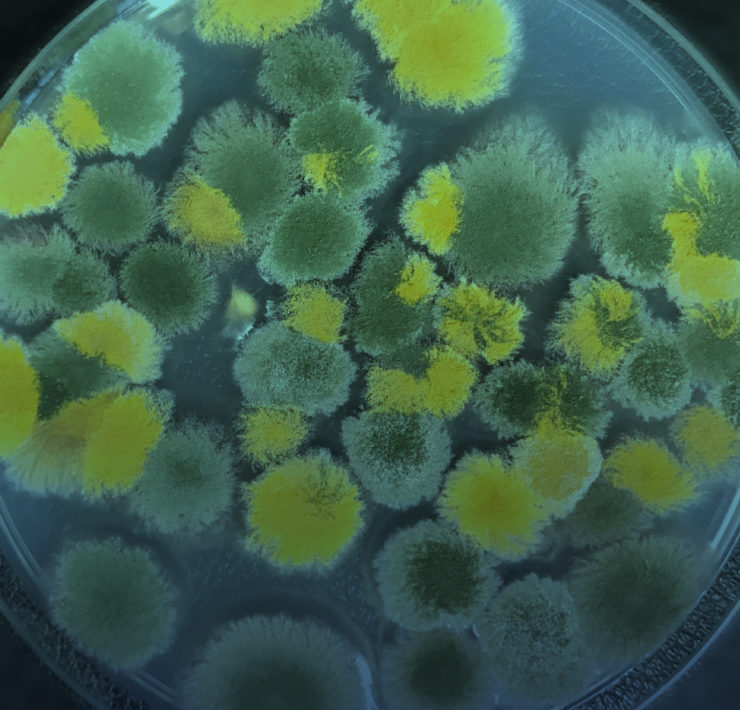

もちろん植物性のレンネットも長い歴史の中で発見されてはいたが、「伝統的な製法」として動物性レンネットを好んで使う場合も多く、代用品はあまり用いられなかった。その後、アニマルライツの一般化、酪農家への負担、感染症の問題などもあり、1960年頃から代用品の利用・研究が進むようになったのだが、その代用レンネットの生産を担うことになったのが「ケカビ」という、ごく一般的なカビの一種だった。

1962年、レンネットの主成分である「キモシン」によく似た成分をつくるRhizomucor pusillusというケカビの一種が発見され、その5年後の1967年には「微生物由来レンネット」として生産が開始された。さらに1980年代には微生物の遺伝子を組み替えることでより効率的なキモシン生産が可能な方法が確立され、「発酵生産キモシン(FPC)」として広まるようになった。現在では世界中のチーズ生産の6割に発酵生産キモシン、3割に微生物由来レンネットが利用されており、伝統文化を守るという名目以外では動物性レンネットはほとんど利用されなくなっている。ケカビは文字通り、子羊たちの救世主となったわけである。

実はこの微生物由来レンネットの元となった新種のケカビを発見したのは、日本の微生物学者・有馬啓だった。日本を代表する研究者の1人である。さらに微生物由来レンネットの製品化を可能にしたのも、日本の名糖産業という企業だった。こうして考えてみると、今日のチーズの安定供給は欧米の国々ではなく、日本から始まったといっても過言ではないかもしれない。