今、微生物研究に求められているのは「発信力」だ|MiCS新センター長、野村暢彦教授が考える、微生物研究発展の鍵

2018年10月に発足した筑波大学 微生物サステイナビリティ研究センター(MiCS)。2022年よりセンター長を野村暢彦教授に据え、新たな門出を切った。医療、食品、環境とさまざまな分野の先端研究が行われていくなか、微生物学の第一人者としてMiCSはどう進んでいくべきなのか。新センター長・野村教授にこれからの展望を聞いた。

アウトリーチが微生物の先端研究を加速させる

ーー前任の高谷直樹教授からセンター長を引き継いで1年が経ちました。MiCS全体に変化はありましたか?

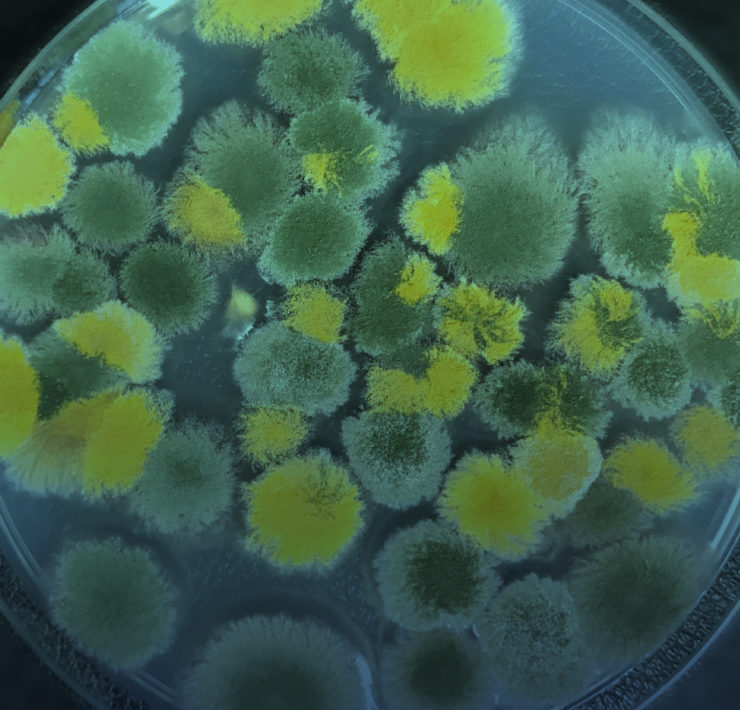

野村暢彦教授 (以下 野村) 大きな変化はありませんが、個々の研究はどんどん進んでいます。萩原大祐准教授が開発している麹菌を使った代替肉や、八幡穣准教授の細胞イメージング技術など、微生物に親しみの少ない方も「おっ!」と声をあげる研究が増えてきました。ただ、社会への浸透度としてはまだまだこれから。MiCS全体としても、対外的な働きかけを積極的に行わうことが課題だなと感じています。

ーーなかなか学外へのアプローチができなかったのは、コロナ禍だというのも影響していたのでしょうか。

野村 少なからず影響はありました。2021年には、欧州分子生物学機構(EMBO)という由緒ある組織の国際会議がつくばで開催されて、国内の研究者たちは大喜びだったのですが、ウェブとオンサイトのハイブリッド開催にせざるを得なかった。せっかく開催するのであれば、面と向かって交流したい。みんなで酌み交わして話したいこともありますから(笑)今後は学会のみならず、一般の方々にもMiCSの取り組みや、微生物のことを知ってもらえる機会をつくりたいですね。

いま微生物界に必要なのは、コペルニクスだ

ーー野村教授は以前より、微生物の魅力を意欲的にアピールしています。一般の方へ向けて発信する時に、意識していることはありますか?

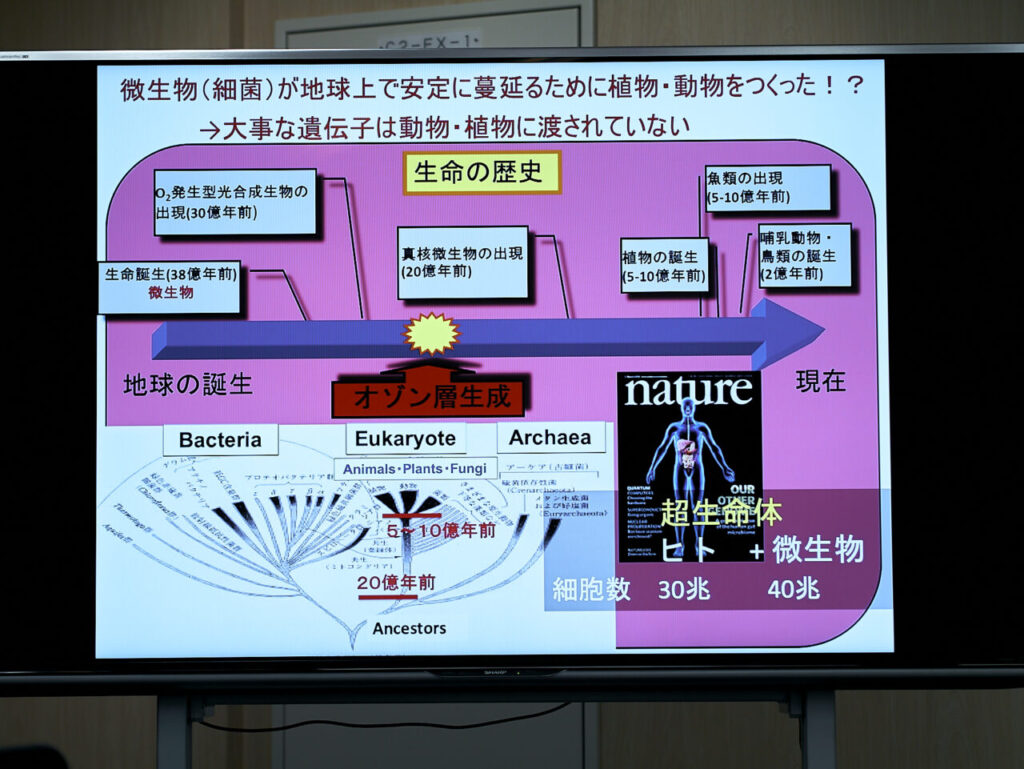

野村 菌や微生物と聞くと、「病気が怖い」「汚い」というネガティブイメージを持つ方が依然として多い。たしかに怖い部分ももちろんあります。ですが、微生物は地球の生態系の基盤になっていて、微生物なくして私たちは生きることができないという事実を飽くことなく説明する必要があります。そのお手本にしているのは、コペルニクスですね。

ーー天文学者のコペルニクスですか?

野村 そうです。コペルニクスといえば、天道説が主流だった時代に地動説を唱えた人物。「太陽を中心に地球は回っている」ことを科学的に証明し、熱心に訴え続けたことで、ガリレオ・ガリレイやニュートンの時代を経て一般常識として広まりました。何よりすごいと思うのは、コペルニクスの研究が科学だけではなく、当時の生活観や宗教観すらもがらりと変えたこと。一つの分野ではなく、あらゆる人の営みに変革をもらたすことは容易ではありません。でも。微生物研究には今の社会や人々の生き方・考え方に革命を起こすポテンシャルを持っている。食・環境・医療など、微生物は人間の暮らしと密接に関わっています。研究が発展すれば、自然環境や日々の生活が爆発的に向上する可能性を秘めている。必要なのは、それまでの常識にとらわれずに、素直に学ぶ姿勢をつくること。科学は人を謙虚にするんです。

ーーそのためには、わかりやすく伝えることが大事になってきますね。

野村 どれだけ面白い研究だったとしても、やはり専門用語や難しい説明が多いと専門外の方にはわかってもらえない。個人的には今でもかなりわかりやすく説明していると思うのですが(笑)、もっと究極的な明快さが求められていると思います。さらに次の世代を担う若い世代にも知ってもらうには、楽しく、そして何より魅力な研究であることを伝えないといけません。

大事なのは、大きな探究心の胃袋を持つこと

ーー今回は、初の紙版mics magazineの発刊となりました。最後に、これからの微生物界の発展を担う若い世代へメッセージをください。

野村 大事にしてほしいのは、さまざまな視点を持つこと。そして、気になることはどんどんチャレンジすることですね。自分自身、元々は工学専攻でしたが、色々な研究に興味があった結果、今こうして微生物学に携わっています。一つのことを探究するのはもちろん素晴らしいことです。でも、自分の分野だけではなく、社会学、文学、芸術などさまざまなジャンルに興味を持って、少しだけ足を踏み入れると全く違う考え方が生まれることもある。大きな探究心の「胃袋」を持つことができれば、そのぶん自分だけの視野として消化できるはず。「これは専門外だ」なんて食わず嫌いせずに、まずは一度試してみる。自分の舌に合えば儲けもの、口に合わないなと思ったら、また次のチャンスを待てばいいんです。この世の中には「美味しい」研究や学問はたくさんある。ぜひ、いろんなものをつまみ食いして、幅広い視野を持ってほしいなと思います。