見えた! 顕微鏡クロニクル|世界初の顕微鏡から日本初の顕微鏡まで

肉眼では見ることができない微生物の世界。小さな営みを覗くため、これまでたゆまぬ試行錯誤が重ねられてきました。その発展に欠かせないのが「顕微鏡」。誰しもが一度は触れたことのある顕微鏡は、いつどうやって生まれたのか? そして今、どんな進歩を遂げているのか? 微生物を知るうえで、切っても切れない顕微鏡の歴史と最新技術を連載で掘り下げていきます。初回は、顕微鏡のはじまりについて。その誕生のきっかけは700年以上前に遡ります。

顕微鏡の仕組みを考えたのは、哲学者だった⁉︎

顕微鏡のはじまりを知るうえで踏まえておきたいのは、顕微鏡の要となる「レンズ」。物を拡大して見ることができるレンズの存在は2世紀頃には知られていたといわれています。その後、ギリシア科学、アラビア科学などさまざまな方面で、レンズを含めた光学の研究が行われてきました。レンズを使うことで小さいものが大きく見えたり、遠くのものが見えるようになるといった、顕微鏡や望遠鏡の基礎的な仕組みができあがったのは13世紀のこと。イギリスのロジャー・ベーコンが自身の著書『大著作』で光学の基本原理について書き記したのが顕微鏡誕生のきっかけになりました。

カトリック司祭で、哲学者でもあるロジャー・ベーコン。数学や科学にも精通し、顕微鏡や望遠鏡だけではなく、飛行機や蒸気船の誕生まで予想していたといわれています。その学識ぶりは「近代科学の始祖」と呼ばれるほど。彼の遺した光学の知見は、その後老眼鏡や近視用眼鏡に応用され、ヨーロッパ各地で眼鏡が普及します。顕微鏡は、その過程なくして誕生しませんでした。

世界初の顕微鏡を考えた、眼鏡職人の親子

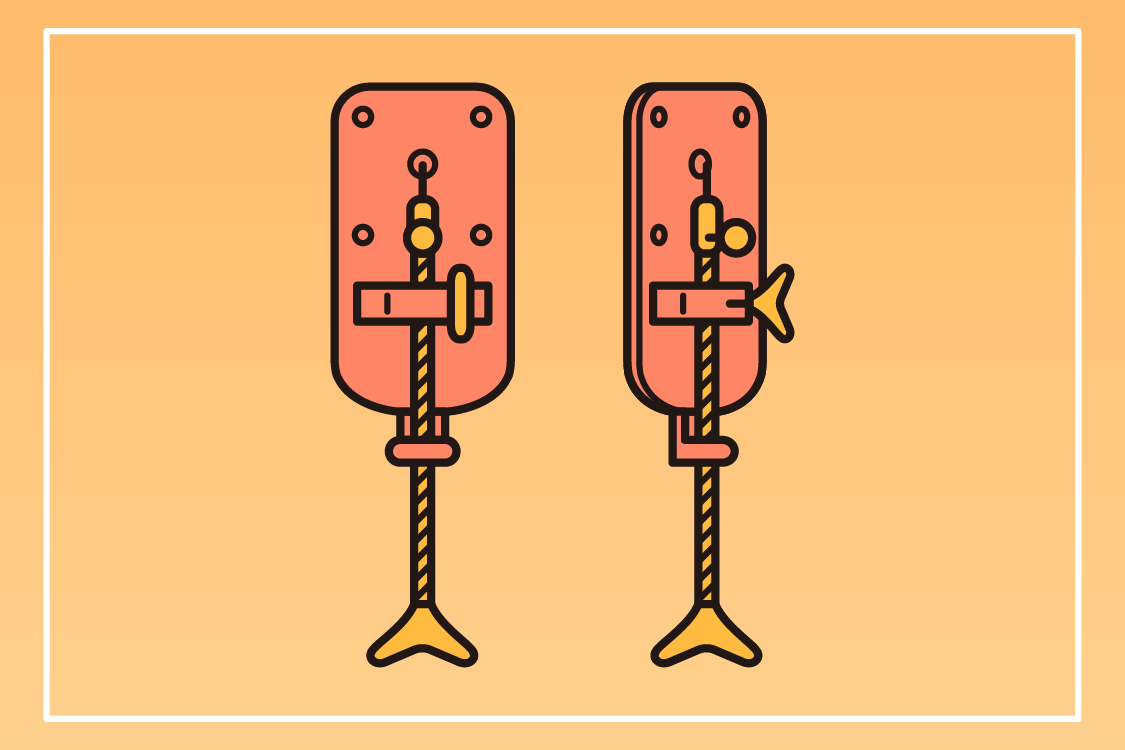

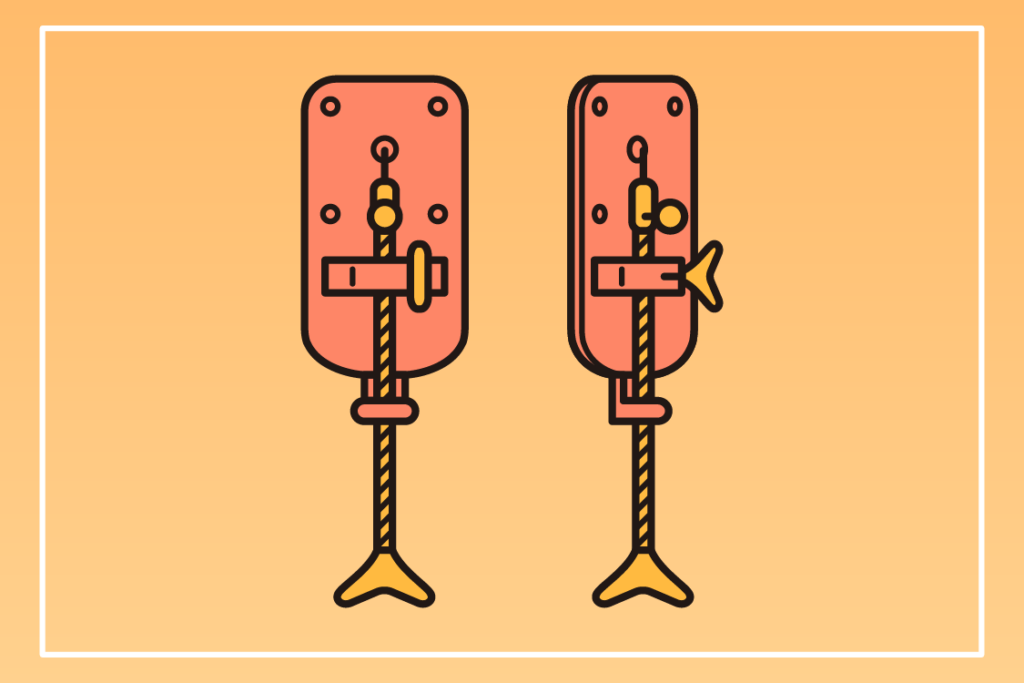

顕微鏡が生まれた時期はさまざな説があります。文献や実物が残っているものはほんのわずか。そのうちの一つとして挙げられるのが、1590年頃にオランダでつくられた複式顕微鏡です。手がけたのは、眼鏡職人のハンス・ヤンセンとツァハリアス・ヤンセン親子。ヤンセン親子ががつくった顕微鏡は筒の両端にレンズがついたもの、倍率は3~9倍ほどだったとされています。今の虫眼鏡が2~5倍程度なのと比較すると、それほど小さいものは見えない簡易的なものだったのでしょう。本格的な顕微鏡ができたのは、それから数十年後。2つの場所で、2つの顕微鏡が誕生しました。

はじめて微生物と細胞が見えた!

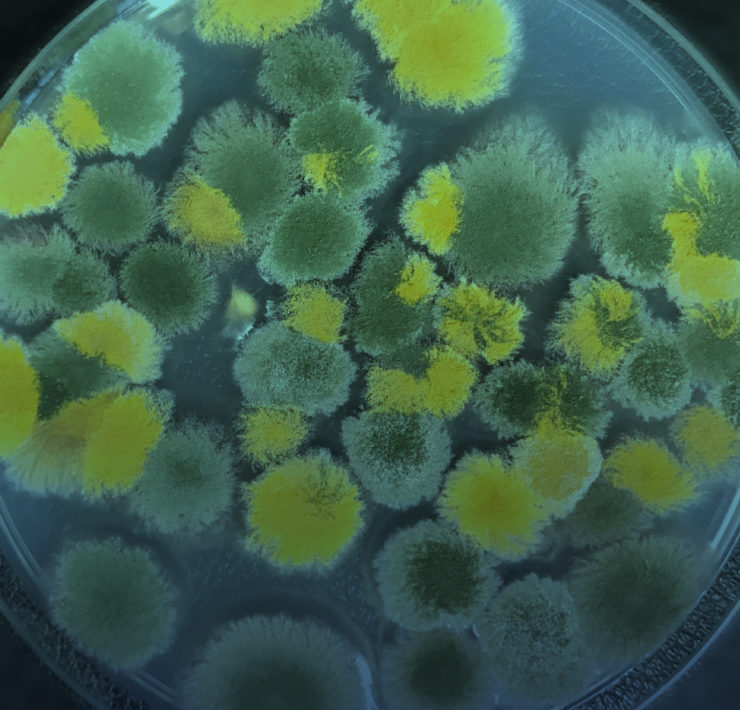

17世紀後半、オランダでは単式顕微鏡、イギリスでは複式顕微鏡が産声をあげました。単式顕微鏡をつくったのは、呉服商を営んでいたアントニー・レーウェンフック。レンズ1枚で針の上に試料を乗せるシンプルなつくりでしたが、その精度は非常に高く、レンズの直径はわずか1mm、倍率は200倍以上にも達していました。レーウェンフックはこの顕微鏡を通して、世界で初めて微生物を発見。生涯で手がけた顕微鏡は500個にも及び、呉服商でありながら「微生物学の父」と称されるほどの功績を遺しました。

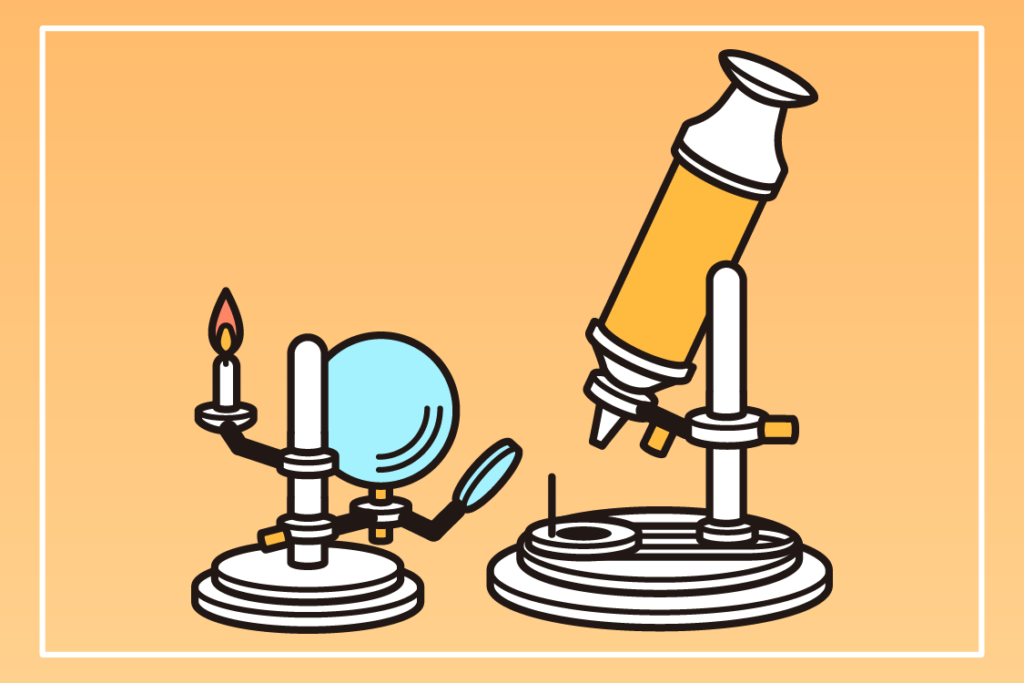

同じ時期、イギリスでは自然科学者のロバート・フックが対物レンズと接眼レンズの2枚のレンズを用いた複式顕微鏡を考案しました。彼自身は顕微鏡の製作者ではなく、実際につくったのは機械技師のクリストファー・コック。ただ、水の入ったガラス球の後ろにオイルランプを置き、光を集めて観察する仕組みはフックが考えたものといわれています。倍率は40~50倍程度。フックはこの顕微鏡で植物が小部屋が集まってできていることを観察し、それらの小部屋を「cell(細胞)」と名づけました。

初めての国産顕微鏡は、紙でできていた⁉︎

ヨーロッパで誕生した顕微鏡が日本にやってきたのはそれから約100年後。1750年頃にオランダの貿易商によって伝わったとされています。それから間もない1781年、ついに日本で初めて顕微鏡がつくられました。作成したのは、当時望遠鏡製作を行なっていた小林規右衛門。2本脚の形が特徴で、本体は木製、鏡筒は紙製。対物レンズを3種類備えた単眼顕微鏡でした。その後、明治時代に入ると、国産顕微鏡の生産は一気に加速していきます。

数百年の年月をかけて、少しずつ進歩してきた顕微鏡。その背景には、科学者の「見たい!」という純粋な好奇心と、技術者たちの確かな腕があったのです。