2018年10月に誕生した、筑波大学 微生物サステイナビリティ研究センター(MiCS)。微生物の専門家が集うこの場所で一体どんな研究を行っているのか?

センターの特徴とともに、若手研究者による最先端の研究をご紹介します!

最先端の微生物研究が筑波大学にある!

地球上にいる動物の約50倍以上の総量がある微生物。私たち人間の腸内にも約100兆個の微生物が暮らしています。これまでに見つかった微生物は1万種類以上。しかし、その10〜100倍が未発見ともいわれています。未だ謎の多い微生物の営みを解明するのがMiCSの役割。新たな微生物を見つけ、さまざまな分野に活用し、正しく制御する基礎・応用研究を行っています。

微生物もコミュニケーションをしている!?

口も手足も持たない微生物。しかし、人間や動物がさまざまな手段でコミュニケーションをとるように、微生物も化合物をやりとりして「会話」を行っていることが最近わかりはじめています。

ダークマター微生物開拓グループに所属する豊福雅典准教授。mics magazine編集長も担当。

次世代微生物利用部門に所属する豊福雅典准教授が研究しているのは、微生物間コミュニケーション。どのような手段で微生物同士が情報を伝えているのかを解明しています。

研究を進めるなかでわかってきたのは、「微生物はコミュニケーション上手」だということ。「シグナル」という情報となる物質を細胞の膜「ベシクル」に詰めて、離れた場所にいる微生物に届ける。まるで手紙と封筒のような仕組みを使って会話をしていることが明らかになってきています。

食、環境、健康、暮らしにつながる微生物研究

微生物は私たちの生活になくてはならない存在。食品に使用するアミノ酸やクエン酸をつくったり、下水処理を行ったり、あらゆるフィールドで微生物の力が活用されています。

MiCSではより健やかな社会づくりを目指すべく、さまざまな企業や団体とも連携。ラボのなかにとどまらず、実際に人々の暮らしに役立つ微生物の研究や開発を発信しています。

「菌肉」が未来の食卓を支える!?

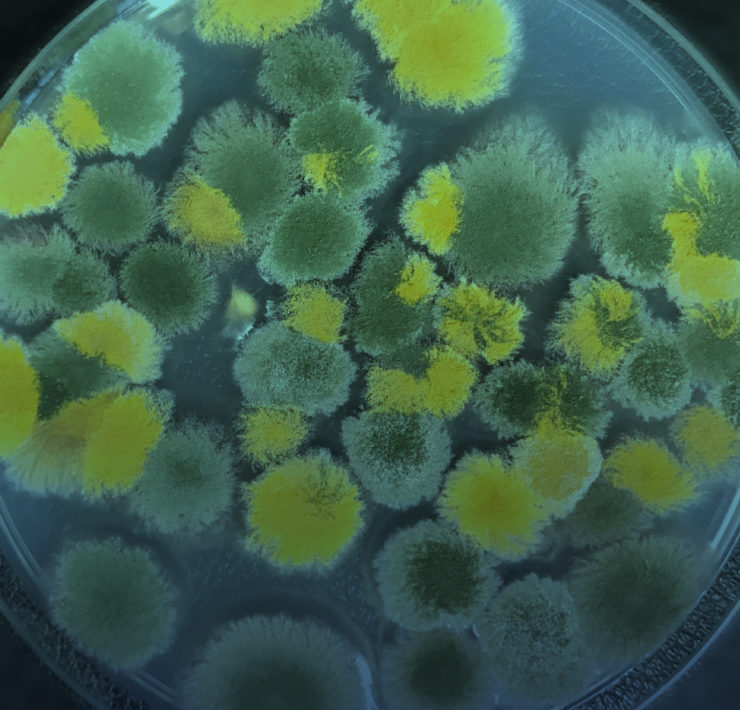

古くから日本の食卓を支えている麹菌。醤油や味噌、日本酒など和食文化には欠かせない微生物として、日本の菌「国菌」にも選ばれています。

先端微生物機能開発グループ所属の萩原大祐准教授。

次世代微生物利用部門のメンバーの一人、萩原大祐准教授が行っているのは、麹菌を使った「菌肉」の開発。麹菌を培養して成形した新しい代替肉です。麹菌を増やすための栄養源は、酒づくりの副産物となる酒粕などを有効利用。食品廃棄物や温室効果ガスの削減にもつながる食品として注目されはじめています。

ほぼ純度100%の麹菌でできた「菌肉」は、麹菌由来のアミノ酸が豊富で、噛むたびにうまみが口にたっぷり。身体にも地球にも優しい、次世代の食品づくりが現在進行形で進んでいます。

30名以上の微生物学のエキスパートが所属!

ひとえに微生物研究といえど、その内容はさまざま。未知の微生物を発見する研究者や、微生物が持つ機能を実社会に応用する研究者など、MiCSでは総勢30名以上の微生物学のエキスパートが日々研究を行っています。

筑波大学に限らず、他大学や国立研究所に在籍する研究者もメンバーとして参加。各専門分野に長けた研究者たちが集結する、日本有数の微生物研究所なのです。

カビの社会は地方分権型!?

カビやキノコなど糸状菌と呼ばれる微生物たちは、その名の通り菌糸という管状の細胞を伸ばして成長し、ネットワークをつくります。

菌糸は水分や栄養を行き渡らせるためにとても重要なもの。しかし、微生物のコミュニケーションツールでもある「シグナル」がどのように動いているかを可視化した研究はこれまでありませんでした。

カビ研究が専門の竹下典男准教授。ダークマター微生物開拓グループに所属。

そこで次世代微生物利用部門の竹下典男准教授たちは、カビの一部分に刺激を与えて、菌糸ネットワーク内でカルシウムシグナルができる様子を顕微鏡で観察。刺激を与えた部分だけでシグナルが行き来していることから、カビは地域ごとに働きを変える「地方分権型」の社会をつくることが明らかになりました。

最新技術を駆使してミクロの世界を解き明かす!

目に見えない小さな世界を調べるために、テクノロジーは必要不可欠。最新のイメージング技術や、AIを駆使することによって、これまで知ることのできなかったミクロな生態系が徐々に明らかになってきています。

MiCSでは企業と連携して、新しい技術そのものも開発。医療の現場や動植物の研究など、微生物以外の研究にも応用できるテクノロジーを考案しています。

微生物の世界がリアルタイムで見えるように!

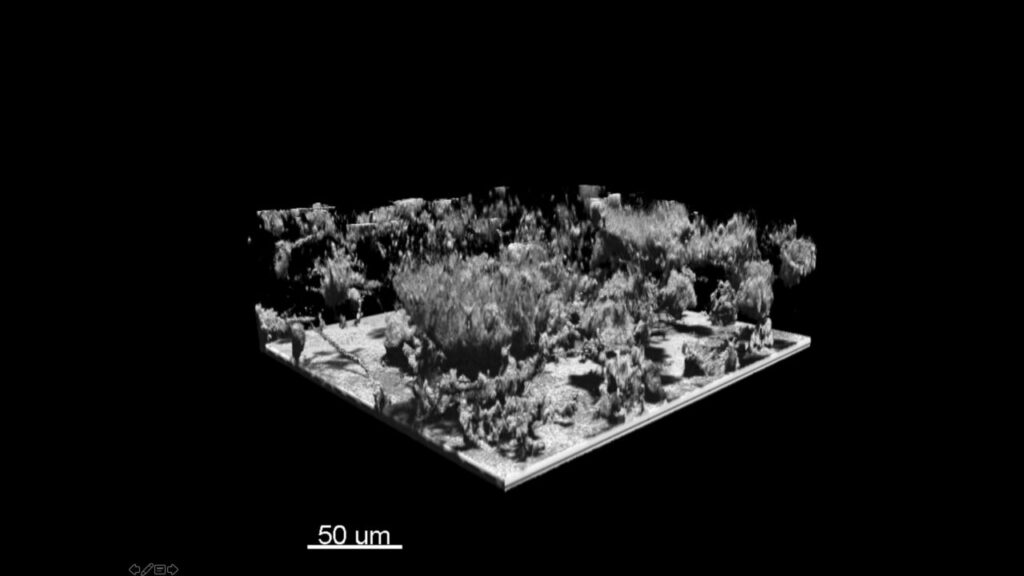

MiCSセンター長を務める野村暢彦教授や先端バイオ工学グループの八幡穣准教授たちが行っているのは、微生物のイメージング技術開発。多種多様な微生物たちが集団になった「バイオフィルム」を3次元で観察できる技術「COCRM」を編み出しました。

イメージング技術「COCRM」で可視化した微生物が集まるバイオフィルムの様子。

この技術の斬新な点は、細胞に一切手を加えることなく、時間を追って微生物を観察できること。従来は微生物を調べるために細胞の染色など前処理をする必要があったのに対し、「COCRM」を使うことでありのままの微生物の営みを目で見ることが可能になりました。

さらに最近では1つずつの微生物細胞の性質が判別できる技術「CRIF」も開発。医療や環境などさまざまな分野で応用が期待されています。

AIを利用して「超」新しいウイルスを発見!

微生物よりもはるかに小さなウイルス。微生物のなかにも多くのウイルスが存在していますが、その生態系はまだまだ謎に包まれています。

先端微生物機能開発グループ所属の浦山俊一助教。mics magazine副編集長。

次世代微生物利用部門に所属し、微生物のなかのウイルスを研究している浦山俊一助教が最近発見したのは、超高温で生息する「極限環境ウイルス」。70度を超える温泉に暮らす微生物のなかに、新種のRNAウイルス「HsRV」がいることが明らかになりました。

高温環境ではじめて見つかったこのRNAウイルス、なんと最新のAI技術によって、これまで発見されたどのRNAウイルスとも遺伝子配列が異なる「超」新種なウイルスである可能性も判明。テクノロジーの発達とともに新しい発見が次々と生まれようとしています。