筑波大学、微生物 Lovers。

医学から芸術までさまざまな分野の学問が集まる筑波大学。

そのひとつ、生命環境学群では多くのMiCSの研究者が講義や研究を通じて微生物の面白さを伝えています。

そんな目に見えない小さな生き物の魅力に惹かれ、大学卒業後も微生物に携わる2人の卒業生に話を聞きました。

上原 礼佳さん

「本当のことを言うと、微生物よりも植物に興味があって筑波大学に入ったんです」

筑波大学生命環境学群を卒業し、現在は筑波大学理工情報生命学術院に特別研究員として在籍する上原礼佳さん。今は最先端の微生物研究を行う微生物Loversの一人ですが、じつはもともと大の植物好き。入学当初は微生物に対してネガティブなイメージすらあったと振り返ります。

「入学した頃は、微生物はとにかく厄介者、植物の病気を防ぐために全て排除すべし! と思っていました(笑)。でも、講義を受けるにつれ、微生物は想像以上に利口で戦略的に生きていることを知って、これは面白いぞと。MiCSに所属している先生たちの微生物への熱意にも感化されて、微生物の研究をすることに決めました」

学群卒業後はさらに微生物学を深めるために大学院に進学した上原さん。野村教授の研究室に所属し、微生物間コミュニケーションの研究を続けています。

「今取り組んでいるのは、微生物のコミュニケーションとウイルスの関係性。微生物同士がコミュニケーションをとると、その微生物を殺してしまうウイルスがいるんです。まるでスパイのように会話を盗み聞きして、おしゃべりな微生物を殺してしまう。なぜそんな現象が起きているのかは今まさに研究を行っている最中です」

研究の醍醐味は、実験データを見て作戦を練ることだと話す上原さん。大学院修了後も微生物を通じてさまざまな分野の架け橋になりたいと意気込みます。

「目指しているのは大学教員。企業や異分野との共同研究を通して微生物研究をもっと広げていくのが目標です。自分の研究だけではなく、いろんな研究者の役に立てる存在になれたらいいな」

2021年、筑波大学生命環境学群生物資源学類を卒業。現在は筑波大学理工情報生命学術院の博士後期課程に在籍中。専門は微生物間コミュニケーション。

上村 曜介さん

焼酎大国、鹿児島県。筑波大学から遠く離れたこの地にも、微生物を愛し続ける卒業生がいます。鹿児島県志布志市にある焼酎蔵、若潮酒造に務める上村曜介さん。2010年に第二学群生物資源学類を卒業後、修士課程に進学。修了後は味の素の研究員として勤務し、2018年に実家の家業である焼酎づくりに携わるべく、鹿児島へ戻ってきました。現MiCS副センター長の高谷直樹教授の研究室に所属していた上村さんは、当時をこう振り返ります。

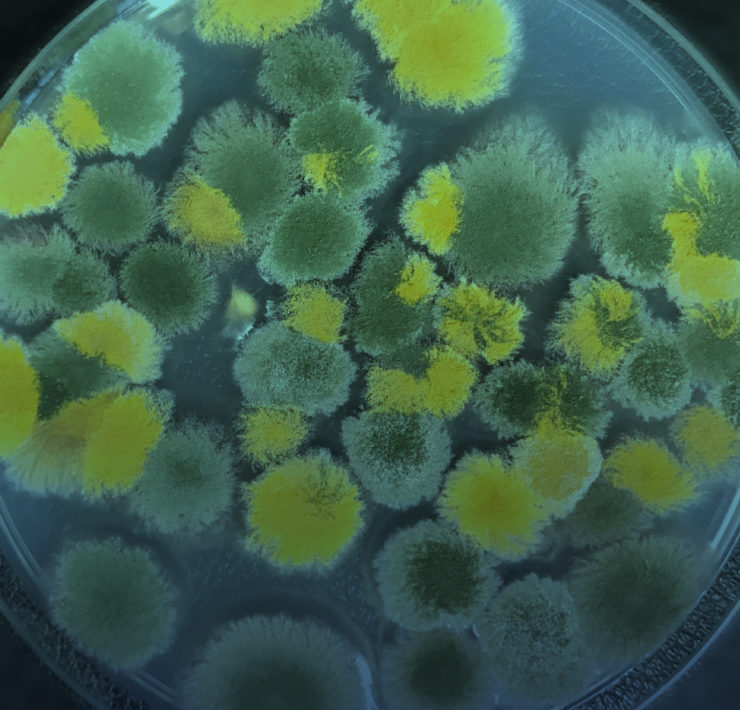

「大学では、麹菌の仲間でもあるカビ『アスペルギルス・ニデュランス』を使った遺伝子研究をしていました。アミラーゼを生成するamyR(アミアール)という遺伝子を破壊すると、なぜかカビが毒を出す。カビの遺伝子を操作しながら、焼酎づくりにも関わる遺伝子とカビ毒にどんな関係があるのかを調べていました」

現在は若潮酒造で研究室兼経営戦略室長を務める上村さん。焼酎はもちろん、ジンやスピリッツなど、幅広い商品の開発を手がけています。最近は、鹿児島大学と共同で芋焼酎の新製法の開発にも着手。大学を離れた今も微生物に携わる、根っからの研究好きです。

「微生物の研究は地道な実験の積み重ね。もちろん時間はかかるけれど、そこが微生物を扱う面白さでもあります。焼酎づくりにしても同じこと。何度も試行錯誤して、ようやく結果につながります。今は微生物自体の研究はできていませんが、ゆくゆくは、とんでもないおいしさの焼酎をつくる最強の酵母を開発してみたいですね(笑)」

やりたい研究ができるのが筑波大学のいいところ、と話す上村さん。素直な好奇心が微生物の扉を開ける鍵になる。MiCSゆかりの卒業生は、今日も微生物とともに世界に「おいしい」を届けています。

2010年、筑波大学第二学群(現、生命環境学群)生物資源学類を卒業。大学院を修了後、味の素(株)の研究所に就職。現在は、若潮酒造(株)研究室兼経営戦略室長。