微生物が持つ可能性を人々の暮らしや地球環境に活かすべく、さまざまな研究を行う筑波大学 微生物サステイナビリティ研究所(MiCS)。ラボでの研究はもちろん、実社会での活用を目指すため、ビジネスへの発展を試みる研究者も登場しています。そこで今回は、MiCS研究者が携わるふたつの最新スタートアップを紹介。目に見えない生き物の力でイノベーションを起こす、微生物的ビジネスプロジェクトに迫ります。

代替肉業界の“小さな”風雲児!?

麹ラボ

①食の未来を麹菌が変える!?

2010年代から世界的に開発が進んでいる代替肉の新たな一手として、「麹肉」の開発を行う株式会社麹ラボ。主原料となるのは、その名の通り「麹菌」。日本では古くから馴染みのある微生物を「食肉」として利用する研究を進めています。2021年頃から始まったプロジェクトでしたが、2024年ついにスタートアップとして本格始動。未来の食卓を支えるべく、新たな食品の実現にチャレンジしています。

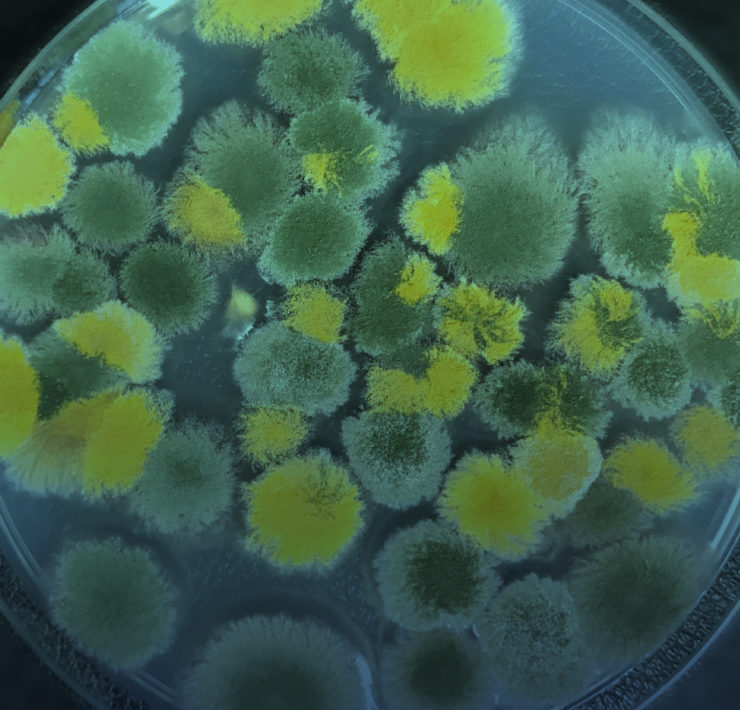

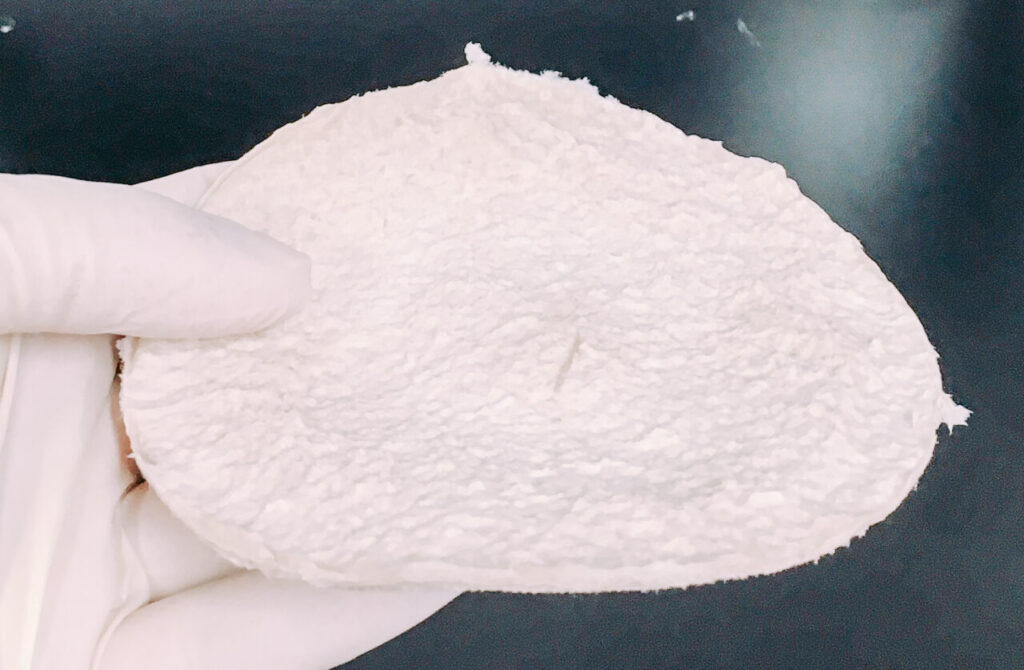

②どうやって麹菌を肉にしてるの?

麹菌そのものを食べることができる「麹肉」。そのつくりかたはまるで酒づくりのよう。麹菌のタネを栄養たっぷりの培地に植え、タンクで発酵させるとたった数日で麹菌がいっぱいに。余分な水分を除いた後、つなぎを加えて成形すると、「麹肉」が完成します。培地に加える栄養素には、酒粕や焼酎粕などさまざまな発酵粕が利用可能。発酵食品づくりの過程で生まれる副産物を再利用できるアップサイクルな製造方法が特徴です。

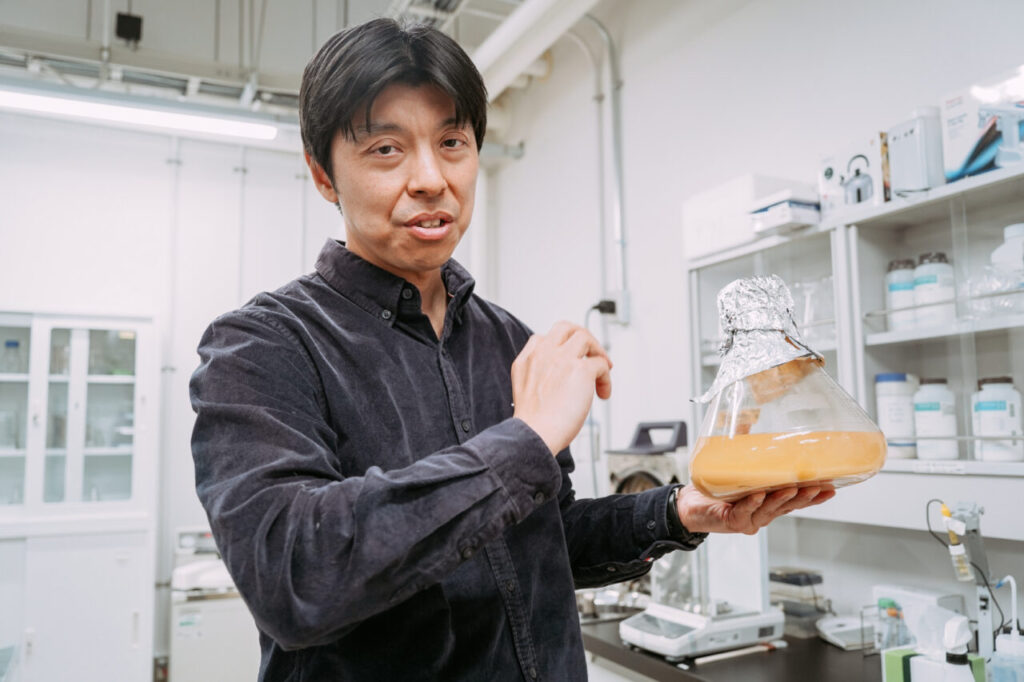

③麹肉誕生秘話

麹ラボの代表取締役を務めるのは、筑波大学生命環境系の萩原大祐准教授。名古屋大学大学院で農学博士の学位を取得後、各地の大学や研究所で研究に従事し、2017年に筑波大学に着任。一貫して糸状菌(カビ)遺伝子機能やゲノム解析を専門とするカビ研究者です。そんな萩原先生が「麹肉」の開発を思い立ったのは、2021年のある日のこと。きっかけは学生のこんな質問でした。「麹菌って食べられるんですか?」

④麹菌だから“おいしい”代替肉ができる

醤油や味噌など和食の調味料の製造には欠かせない麹菌。その最大の特徴は「うまみ」をつくりだすこと。麹菌がでんぷんやたんぱく質を分解する際に生まれるアミノ酸などの酵素がうまみ成分のもとになっています。「麹肉」も麹菌を絞り取ったときに残る酵素のおかげで、うまみやコクがたっぷり。「肉の替わり」と一括りするだけには留まらない、新たな「おいしい」食品としての可能性を秘めているのです。

次世代の“バイオものづくり”の旗振り役!

BioPhenolics

①微生物の力で人と環境に優しいものづくり

2023年に筑波大学発のスタートアップとして創業したBioPhenolics株式会社。石油化学でつくられるプラスチックの原料を、発酵技術を用いてバイオマス(植物)で製造する「フェノリクス事業」と、カーボンニュートラルを目指す企業や研究者の手助けをする「バイオCDMO事業」の二軸で“バイオものづくり”をすすめるスタートアップです。起業からわずか2年にして、広さ約500㎡の施設をつくば市内に構え、積極的に事業を展開しています。

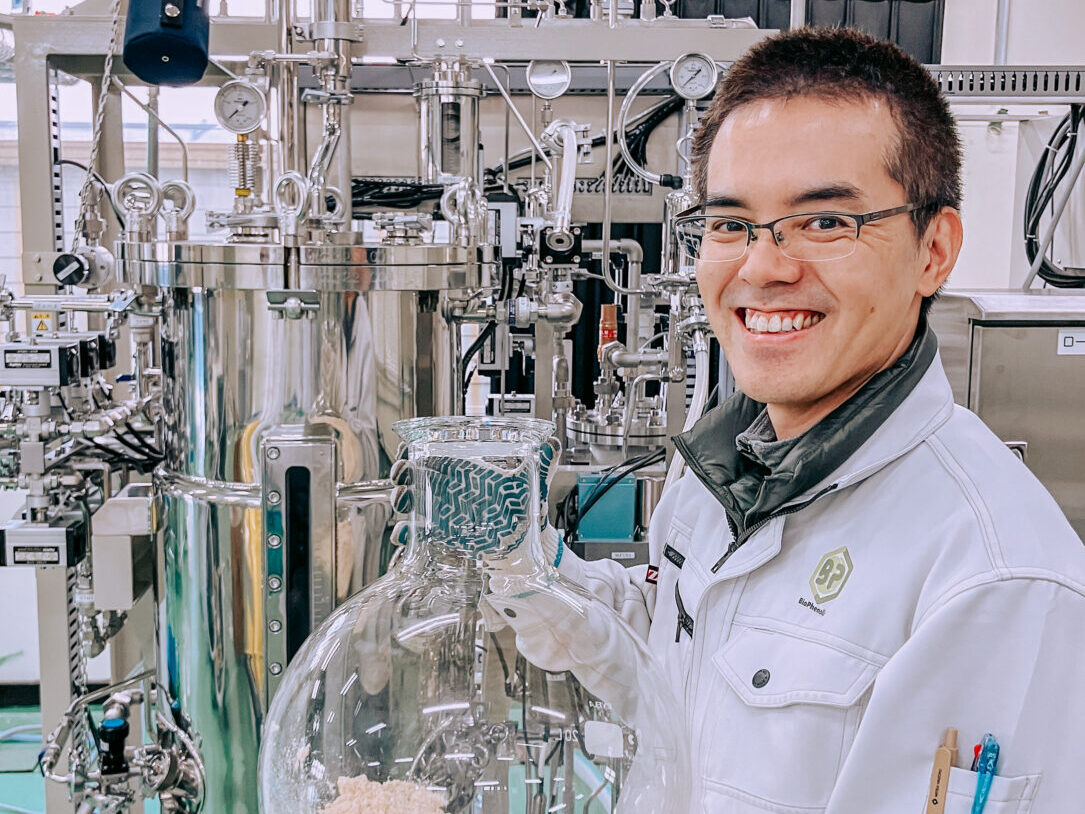

②“バイオものづくり”のプロとMiCS副センター長がタッグを組む!

BioPhenolicsの発起人となったのは、代表取締役社長を務める貫井憲之さんとMiCS副センター長の高谷直樹教授。2022年頃、バイオ系のベンチャーや大企業で勤めていた貫井さんが独立を考え始め、前職で親交のあった高谷教授に相談したところ、意気投合。筑波大学発スタートアップとして起業することになりました。その後、高谷教授の研究室にポスドクとして所属しながら、起業の準備を進め、2023年2月にBioPhenolicsを創業。貫井さんがこれまで培ってきたバイオものづくりの量産開発と、高谷教授の微生物研究や幅広いパイプラインが掛け合わさり、より経済的なカーボンニュートラル社会を実現するスタートアップが誕生しました。

③さつまいもでプラスチックができる!?

石油を原料に使わず生産できるバイオプラスチック。環境に良い反面、使い勝手は従来のプラスチックに届かないこともあるのが課題でもありました。BioPhenolicsではその欠点を克服するべく、「スマートセル」と呼ばれる独自の微生物を活用したバイオプラスチックを開発。発酵技術を応用して、石油由来のプラスチック同様の使い勝手を実現することが可能になりました。最近では、干し芋づくりで廃棄されてしまうさつまいもの残りかすを原料にしたバイオものづくりを試験中。さつまいもを原料にしたプラスチックが間もなく誕生しようとしています。

④目指せ!1000万トン級のバイオものづくり

バイオものづくりを成長させるためには、設備投資が必要不可欠。ときには大型で高価な設備が必要になり、経済的な面で研究や事業が難航することも少なくありません。BioPhenolicsは「バイオCDMO事業」として、そんな研究者や企業ために設備や技術を提供し、バイオものづくりをお手伝い。「ラボではできないスケールのものづくりをしたい!」という声に応えるべく、独自のノウハウを生かし国内トップクラスのリーズナブルさでバイオものづくりの仲間たちを支えています。今後はさらに設備を強化し、2040年代には1000万トン級のバイオものづくりを目指しているBioPhenolics。より環境に良いものをより経済的につくる、次世代のカーボンニュートラルに取り組んでいます。