筑波大学生命環境系に所属し、微生物の基礎と応用研究を行っている小林達彦教授。MiCSの次世代微生物利用部門のメンバーの一員でもある小林先生が2024年11月に紫綬褒章を受章しました。今回はその受章を記念して、特別インタビューを実施。研究内容をはじめ、普段はなかなか知ることのできない小林先生の研究への思いについて聞きました。

——このたびは紫綬褒章受章おめでとうございます。まずは、先生が研究されている内容を教えてください。

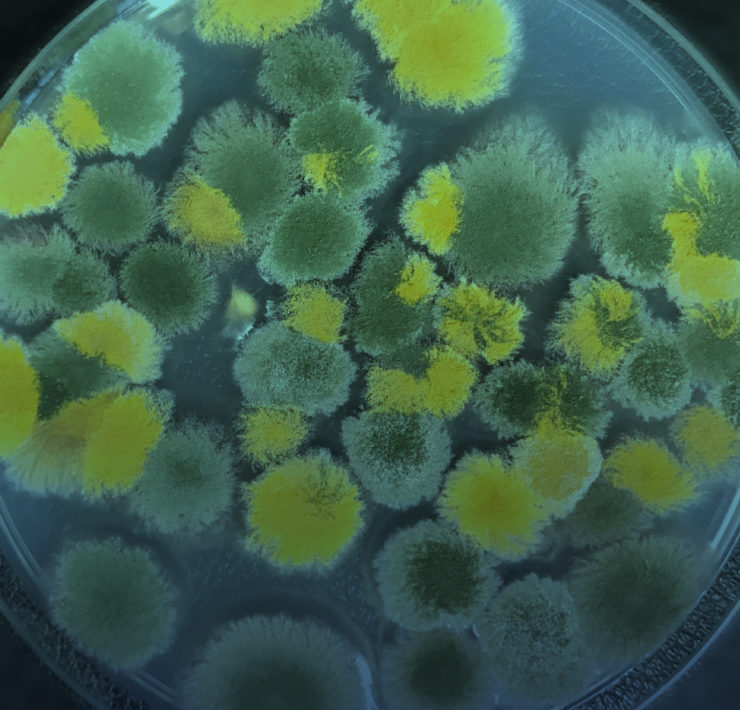

ありがとうございます。スタッフ、学生、共同研究者のおかげで感謝感謝です。研究内容はちょっと大袈裟なんですが、単刀直入に言うと世界でまだわかっていないことを明らかにしています。未知なる代謝や酵素の存在を明らかにすべく、自然界から微生物をとってきて調べて発見する研究などを行っています。

例えば最近研究しているのは、お茶に含まれるカテキン。世の中には、生き物の身体に作用する「生物活性物質」がたくさんあります。カテキンもそのひとつで、一般的には健康にいいとされていますよね。でも、カテキン代謝には茶葉を栽培している土壌に住む微生物が関係しているのかという謎や、カテキンが直接身体に効果があるのか、はたまた腸内微生物がカテキンを別のものに変換しているから効いているのか、という部分はあまり研究が進んでいなかったんです。土壌中から微生物を探してくるところから、取り出した新たな酵素を遺伝子レベルで解析するところまで行う、なんでも屋的な微生物学研究を行っています。

——微生物を探してくるところから研究がはじまるんですね。ものすごく時間と労力がかかりそうです。

もちろん、微生物を取るところだけでなく、微生物によって代謝・分解された微量な化合物や酵素をそれぞれ丹念に調べて解析するのは時間がとてもかかります。しかも、研究を始めたとしても最終的に予想していた結果になるかはわかりません。でも、基礎研究として新たな酵素や現象を解明するのは大事なこと。最初から実用的な方向で考えるのではなく、さまざまな方向への可能性を考えた上で実用的な可能性も視野に入れて研究を進める。その中で思っていたのとは違うデータが出ても、それを見逃さないというのが大事になる場合もあります。

——先生が研究活動の中で感じる喜ばしかったことや、逆に難しかったことは何でしたか。

やっぱり、世界で誰も知らなかったことを明らかにできるのは嬉しいですね。逆に難しかったことは研究費の問題かな(笑)。私が筑波大学に着任した当時は実験室がなくて、他の先生にスペースを貸していただいていたんです。試薬や遠心機もないところからラボを立ち上げたので凄く大変でした。そこから自転車操業のように、研究費をやりくりして研究していました。同時に、いろんな工夫もしました。着任後4年ほどしてから頂けた新しい実験室で設備を購入する際、ちょっと特注にしたんですよね。実験室の作業台を、今の日本人の身長に合わせて10㎝高くしたり、実験台の棚を高くして上の空間を活用できるようにしました。スペースは限られているので、より快適な研究環境に整えるためです。

——先生のこだわりはやはり研究に活かされていますか?

そうですね。当たり前だからと踏襲するよりは、自分なりに工夫していく。研究はアイデアが大事なんです。一生懸命手を動かしつつ、何か新しいことができないかと考えるのが大事。普段からかなり意識してますし、授業でも学生の皆さんに伝えるようにしています。学生に自分で考えさせる授業をするんです。自分で新しいことを考えるのは、自分のためにもなるし、ひいては社会にとってもいいことに繋がりますから。

——小林先生の背中を追って微生物学の世界へ飛び込む方も多いと感じます。最後に、これからの微生物研究を担う次世代の研究者にメッセージをお願いします。

まずは、置かれた場所で粘り強く結果を残していく。同時に「自らさまざまな人と話をしに行く」姿勢も研究にとって大切だと思います。私自身、どんどん外から刺激を得ることは、学生時代の課題でもありました。実際、国内外関わらず著名な先生のところに講演旅行にも行っていました。そうすると、また学会で顔を合わせた時に話ができて、それが次の研究の糧になったりもする。能動的にいろいろな人と関係性を築いていくことは、自分の新しい発見にも繋がるはずです。

——研究についてだけではなく、先生のお人柄も窺える、大変貴重なお話でした。ありがとうございました。