未来のタンパク質問題は、麹菌が解決する|ポストミートの鍵を握る「菌肉」プロジェクト

日本の発酵文化が、世界の食の未来を救うかもしれない。その鍵を握るのは、「麹菌」。筑波大学生命環境系で糸状菌生物学を専門とする萩原大祐准教授が2021年末にスタートした「麹ラボ」では、麹菌そのものを「肉」として食用化するプロジェクトが始まっている。

ささいな疑問が「ポストミート」を生み出すヒントになる

きっかけは、ある一人の学生の質問だった。「麹菌ってそのまま食べられるんですか?」。何気ない質問に萩原大祐准教授は、ハッと息をのんだと当時を振り返る。麹菌と言えば、1000年以上日本の食文化に根付く、最も生活に身近な菌だ。特に、数ある麹菌のなかでもよく知られる、ニホンコウジカビ(Aspergillus oryzae:アスペルギルス・オリゼー)は、2005年に全ゲノムの解読が成功し、翌年には国を代表する微生物として「国菌」に認定。また、アメリカ食品医薬品局(FDA)によりGenerally Recognized As Safe (GRAS)の認定を受け、世界的に安全性が証明されている。

そうなれば、そのまま食べても問題がないのは明らかなはず。しかし、麹菌は醤油や日本酒の発酵に使われることがほとんど。菌体そのものを食すことは世界的にも例が少ない。「食べられるはずだけど、味の保障はできないよ」と答えると同時に「もしかすると、麹菌が新たなタンパク源になるかもしれない」という予感が萩原准教授の脳内をよぎった。タンパク質豊富な麹菌のバイオマスを使用した「菌肉」をつくることができれば、従来の代替肉を凌駕するほどの食品ができる。期待を胸に、2021年末に「麹ラボ」を開設、麹菌を原料とした「菌肉」づくりが始まった。

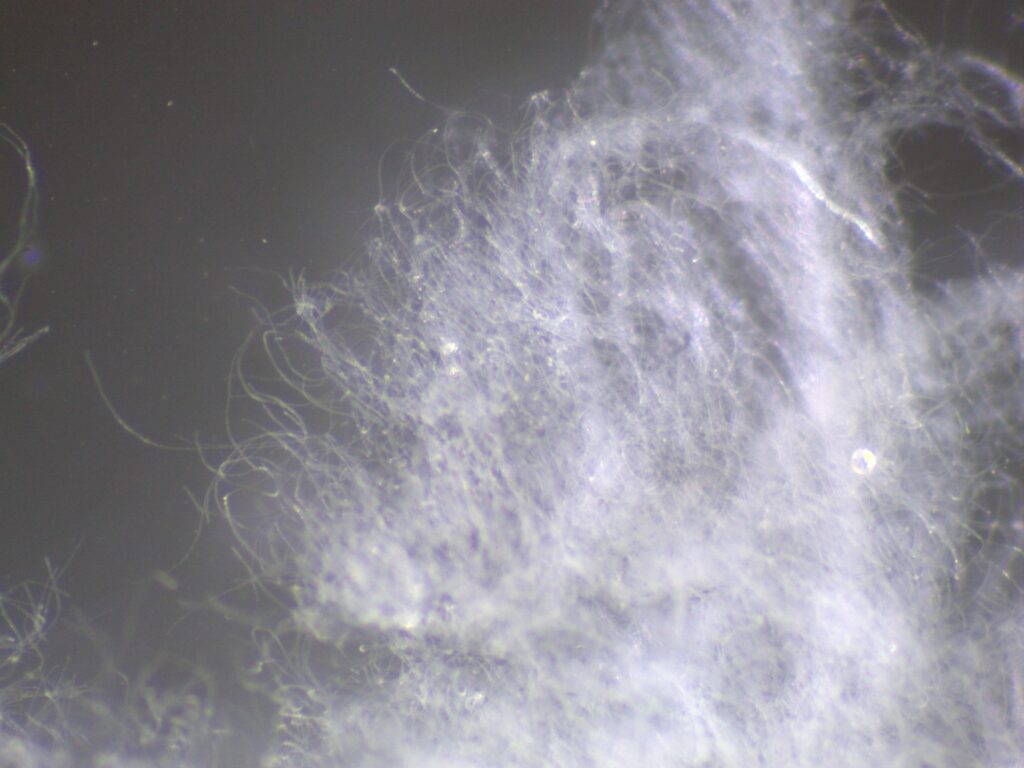

菌を食べることは安全か

まずはじめに「菌肉」は、キノコとは別物だ。菌の器官のひとつ、子実体であるキノコと異なり、「菌肉」は糸状菌が持つ糸状の構造体「菌糸」を培養し、濾過・成形したもの。この菌糸を重層的に集積することで、まるで筋繊維のような微細構造ができ、従来の食肉に近い触感を生み出すことができる。

実を言うと、「菌肉」の実用化はこれが初めてではない。1980年代、イギリスのQuorn社が、糸状菌の菌糸を原料とした「菌肉」の製造販売を開始したことがその始まりとされている。現在ではナゲットやハムなど数多くの製品を手がけるQuorn社だが、その後数十年間にかけて新たな企業参入はなく、市場成長には至らなかった。

その大きな要因として考えられるのは、菌の安全性に対する不安。Quorn社が原料に使用しているのは、フザリウム・ベネナタムという菌で、麹菌が属するアスペルギルスとは別菌種の糸状菌だ。あまり耳にすることのない種類の菌だが、フザリウム属には植物や動物に病原性を示す菌種が存在する。もちろん、Quorn社は自社の「菌肉」の安全性を主張している。健康被害の報告もきわめて稀な一方で、菌糸を原料にした食品を疑問視する声もゼロではなく、「菌肉」に対する安全・安心なイメージを定着させることの難しさを物語っている。

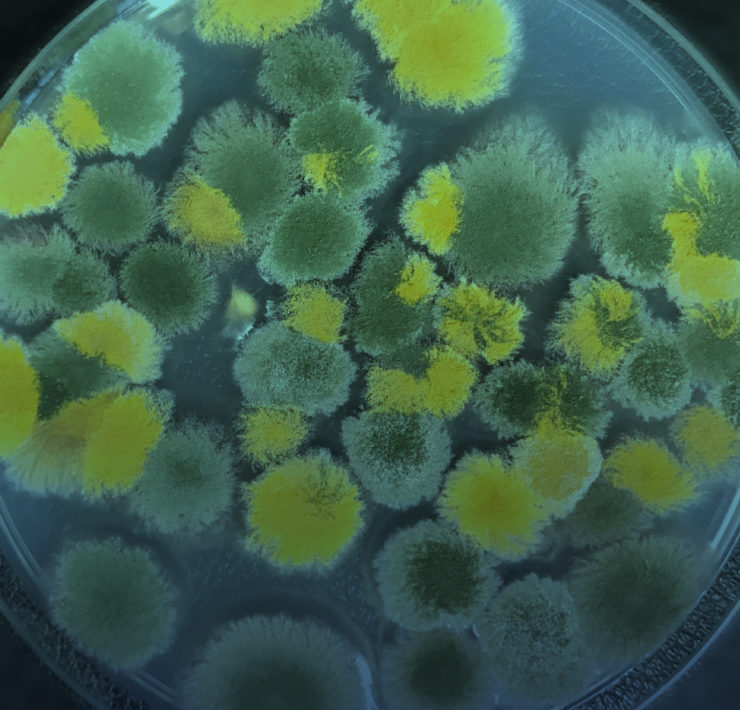

そんな市場状況のなか、萩原大祐准教授が着目したのが、麹菌だった。さまざまな種類の麹菌が存在しているが、現在麹ラボで「菌肉」の原料として培養しているのは、お馴染みのアスペルギルス・オリゼー。薄黄色の菌体から「黄麹菌」の名前でも知られ、醤油や味噌、日本酒、焼酎と日本の発酵食品文化の基礎をつくる重要な菌だ。

「麹菌」が「菌肉」の原料に最適な理由

ずばり、麹菌を「菌肉」の原料にするのには、大きく3つのメリットがある。

まず大きな利点として挙げられるのは、麹菌の持つ安全性。日本で古来から食に携わってきた麹菌は、その長い歴史のなかで安全な株が育種・選抜されてきた。日本人にはもちろん、和食・発酵文化の普及によって世界的に見ても馴染み深い。「菌肉」に対する不安やネガティブイメージを払拭できる可能性を萩原准教授は指摘する。

麹菌に関する研究の充実度も、麹菌を扱うメリットのひとつ。2005年にゲノム解読が完了して以降、麹菌の遺伝子機能や代謝に関わる研究が精力的に行われているほか、醸造メーカーをはじめとする民間企業でも、麹菌の培養技術のノウハウが蓄積されている。特定の菌種についての知識体系が国内全体でカバーできている例は他に見ない、と萩原准教授が語るように、麹菌を使ったより良い「菌肉」をつくる基盤が揃っていることは大きなアドバンテージだ。

食品として実用化するために最も重要になるのは、やはり栄養素や食味の良さ。萩原准教授が行った成分分析によると、麹菌は必須アミノ酸のほか、旨みのもととなるグルタミン酸を多く含んでいることがわかった。一見、無味無臭な「菌肉」だが、口に含むとグルタミン酸由来のしっかりとした旨みやコクを感じることができる。また、麹菌は脂質量が低く、代わりに食物繊維やビタミン類は豊富。栄養学的に極めて優れ、機能性食品としても活用できる可能性がある、と萩原准教授は意気込む。

これだけでも十分なほどメリットにあふれる「菌肉」。しかし最大の特徴は、単なる「代替肉」にとどまらないところにある。大豆や昆虫など従来の代替タンパク源では成し得ない生産プロセスこそが、麹菌が世界を救うタンパク質になる理由だ。

小さな食いしん坊「麹菌」が世界を救う

代替肉市場の成長は今のところ天井を知らない。プラントミートや昆虫食、培養肉など代替タンパク質の世界市場規模は、2021年に約4,861億円を記録。2030年には、3兆円以上の市場規模になると予想されている*1。

しかし、市場拡大には課題も多く待ち受けているのが実状。例えば、大豆肉などのプラントミートの生産には、植物の栽培管理や加工など多額のコストが発生する。広大な農地を必要とするほか、生産効率を上げるための肥料散布による土壌汚染も懸念点のひとつだ。市場を開拓し、確実に代替タンパク質を普及させるには、コストや消費者の受容度、スピーディな技術開発など、さまざまな壁を乗り越える必要がある。

一方で、麹菌はその障壁を難なく突破できるポテンシャルを持っている。特筆すべきは、その育成速度の速さと、省スペース・省資源で生産できること。麹菌をはじめ、糸状菌は約1週間で培養が可能。栄養分は、酒粕や米ぬかなど産業廃棄物となる副産物を使用でき、与えた栄養分のほとんどを菌体バイオマスに転化できる、まさに小さな食いしん坊だ。

廃棄物や環境負荷も少なく、生産効率も圧倒的に優れた「菌肉」は、まだまだ伸びしろがあると語る萩原准教授。麹ラボでは「肉」という形にとらわれず、さまざまな方法で麹菌をタンパク源として利用する方法を研究中だそう。古くから日本の食生活を支えてきた麹菌が、ポストミートの覇権争いに新たな風を巻き起こす。

麹ラボ公式サイト https://koji-labo.jp/

*1 代替タンパク質 (植物由来肉、植物由来シーフード、培養肉、培養シーフード、昆虫タンパク)世界市場に関する調査